指定文化財の検索

文化財の概要

文化財名称

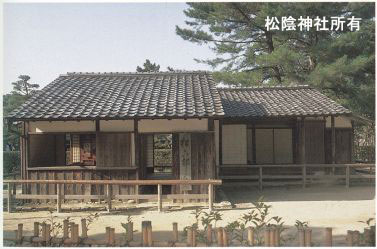

松下村塾

文化財名称(よみがな)

しょうかそんじゅく

市町

萩市

指定

国

区分

記念物

時代

江戸時代

一般向け説明

松下村塾は吉田松陰が下級武士や庶民の子弟を教育した私塾。

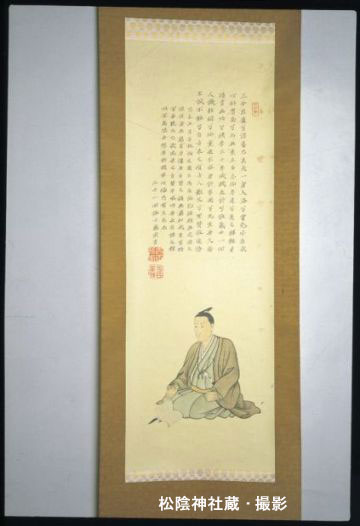

松陰は萩藩の下級武士杉家に生まれ、のち藩の山鹿流兵学師範を代々勤める吉田家の養子となった。9歳で藩校明倫館に出仕し11歳の時には藩主毛利敬親の前で講義を行った。21歳で長崎・江戸に遊学するが、その後脱藩の罪により萩に閉居となる。1854年(安政元)アメリカ艦隊が日本にやって来たとき海外渡航を試み失敗。幕府のとがめを受け江戸の獄に入れられ、のち萩の野山獄に移された。1855年(安政2)、野山獄を許された松陰は実家の杉家に幽囚となった。

松下村塾はもとは松陰の叔父玉木文之進が主催する塾であったが、杉家に幽囚となった松陰が1856年(安政3)から近隣の子弟のために塾を主催し教育を始めた。その後、松陰を慕って数多くの門弟が松下村塾で学び、前原一誠・高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文・品川弥二郎など明治維新期に活躍した多くの人材がこの塾から輩出された。

松下村塾の建物は八畳と十畳半との2部屋からなる。今も当時の状態がよく保存されており、外部から部屋の中を見て塾の様子を偲ぶことができる。

1907年(明治40)南隣に松陰神社が造られている。

小学生向け説明

松下村塾は、吉田松陰(よしだしょういん)が、1856年(安政3)から、近くに住む青少年を教育した塾です。高杉晋作(たかすぎしんさく)・久坂玄瑞(くさかげんずい)・伊藤博文(いとうひろふみ)など幕末から明治期に活躍した多くの人材がこの塾から育ちました。

八畳と十畳半との2部屋からなる松下村塾の建物は、今も当時の状態がよく保存されており、外部から部屋の中を見て塾の様子を偲ぶことができます。

松下村塾のそばには松陰神社があります。

文化財要録

要録名称

松下村塾

指定区分・種類

史跡

指定年月日

大正11年10月12日(内務省告示第270号)

所在地

萩市大字椿東松本市1537

所有者

宗教法人 松陰神社

地図

画像

〒753-8501 山口県山口市滝町1-1

Tel:083-933-4666 Fax:083-933-4829

E-mail:

Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課