指定文化財の検索

文化財の概要

文化財名称

(萩焼)大和保男

文化財名称(よみがな)

(はぎやき)やまとやすお

市町

山口市

指定

県

区分

無形文化財

一般向け説明

山口萩焼は、萩松本・松緑窯の大和作太郎が1892年(明治25)に山口に進出し、山口宮野に造られた松緑窯に始まる。

作太郎は、主な原料土の大道土に地元の土を数種類混ぜ合わす事により、「ホタル」とか「ホシ」と呼ばれる、まだら状の紅色の発色を新たに創り出した。

大和保男は、作太郎の孫にあたる。父は大和春信(春信松緑窯)で、父から萩焼の指導を受け中学生時代には、一人前の職人に成長していた。

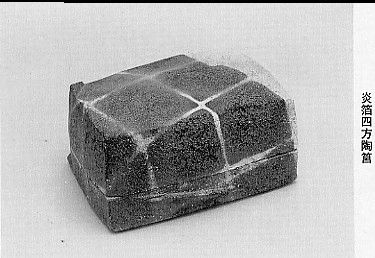

茶席用の陶器の製作では、鬼萩土を使い塩釉を応用した「炎箔」の技法の開発が評価を受けている。

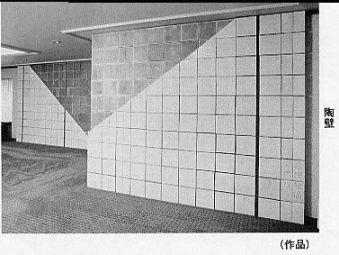

また、萩焼を素材とする陶板による大規模な陶壁を30面以上制作して、萩焼造形の新分野に炎箔の仕事の集大成をしようとしている。

小学生向け説明

大和保男さんのおじいさんを大和作太郎といいます。作太郎さんは、100年前に県庁のある山口で萩焼を始めるために、一家で萩から山口の宮野に移って来ました。

作太郎さんは、原料の土(大道土)に地元の土を混ぜ合わて紅色のまだらもようの色をつくり出しました。山口の人は「ホタル」とか「ホシ」と呼んでめずらしがりました。

お父さんは大和春信さんです。お父さんから萩焼のつくり方を小学校4年生から習い始めました。中学生時代には、一人前の職人として一日に湯のみ茶わんを300個作ったそうです。

保男さんは、塩を使って赤茶色になる新しいうわ薬を作り出して評判になりました。 また、萩焼を使った大きな壁画を30面以上制作しています。

文化財要録

要録名称

(萩焼)大和保男

指定区分・種類

無形文化財

指定年月日

昭和63年11月25日(山口県教育委員会告示第6号)

保持者

大和保男

由来及び沿革

【技芸由来又は沿革】

(1) 萩焼の沿革

近世萩藩の御用窯として創業した萩焼は、約400年前、文禄・慶長の役で連れ帰られた朝鮮李朝の陶工李勺光・李敬を開祖とする「窯薪山御用焼物所」(萩市松本中之倉)の系譜を引く「松本萩」と、松本萩開窯後約50年を経分窯した「三之瀬焼物所」(長門市深川湯本三之瀬))の系譜を引く「深川萩」とを中心としていた。

萩焼の技術が他国に伝藩したものとしては、延宝5年(1677)、出雲松平藩に深川萩から倉崎権兵衛が派遣されて興した「出雲樂山焼」が名高いが、明治維新後の地方伝藩としては、萩松本・松緑窯の山口進出がある。明治25年

(1892)、大和作太郎による山口宮野・松緑窯(宮野焼)の創業は、近世の松本から深川への分窯に匹敵するものであり、現在の「山口萩焼」の始まりであったとされる。

今、萩焼は、国の重要無形文化財に指定されているが(昭和58年認定保持者・三輪節夫)、その際、萩焼は、朝鮮李朝系の陶技をよく伝えて近世初期から茶陶として賞用され、日本陶芸史上重要な位置を占めるとともに、独自の地方的特色が顕著であること、また、原料、技法、作調等について萩焼全般に共通する特色が、現在、松本、深川及び山口に伝統として継承されていることが、指摘されている。

(2) 松緑窯と山口萩焼の治革

明治維新の変革は、旧萩藩の保護をうけてきた松本焼、深川焼に大きな打撃を与えた。それらの窯元が自立経営の苦境に立たされた一方、富商等商業資本家の陶磁器製造業への進出や、旧藩士の授産事業としての陶磁窯の経営等で、明治10年代の萩には11もの陶磁器窯が勃興したが、この現象はまもなく衰退する。

それら新興陶磁器窯は、白磁器を主とする日用雑器や、大道士を主原土とする萩焼を焼いており、その一つに、萩松本の東光寺窯があった(明治20年頃廃絶)。これは旧藩士の授産事業として創業され、旧御用窯の三輪窯8代雪山泥介が経営者の1人として指導に当り、職長は雪山の弟子大和作太郎であった。

三輪雪山は、変動期における萩焼振興のため、新設窯の開設にあたってはその技術指導に尽力し、それらの多くが白磁器の製造に転向したのに対して、自家の窯のみは旧来の家法をよく守ったとされる人物である。

大和作太郎は安政2年(1855)の生まれで、東大寺窯の職長は明治14年から20年頃(26歳から32歳頃)の間であった。彼が陶工として身を立てたのは、父弥五郎の影響であろう。弥五郎は家業の呉服商のかたわら、半磁器の土を使う萩小畑・泉流山窯の陶工でもあったという。

明治20年(32歳)、作太郎が、松本に開窯したとき、作品の高台に松緑印を押していることに早くも作家意識がうかがわれる。この萩松本・松緑窯は、3年後に廃止となり、明治23年、山口町万代彦七の経営する「山口焼」の職長として招聘されて、一家挙げての山口移住となった。

明治25年(37歳)、作太郎(松緑)は山口焼の職長を辞し、独立自営の窯を宮野村大山路(現在山口市)に開窯する。山口宮野・松緑窯(宮野焼)のはじまりである。付近には、瓦や煉瓦の窯若干が有り、瓦場、煉瓦場として知られていた。ちなみに、大山路の岡の原遺跡からは、弥生式土器、土師器、須恵器が表彩されている。

大和松緑はこの窯で、大正10年(1921)、66歳の生涯を了えるまでの29年間、この地域に見出した良質な粘土を使いこなして、萩時代に習得した「石焼」と称する磁器系の焼物や、大道土を主原土とする萩焼系の焼物を製作し続けて、萩焼陶工としての一生を終えた。

松緑には7人の男子と2人の女子があり、正一、春信、吉孝の3子が父に師事して陶技を習得し、家業に従事した。松緑没後はそれぞれ分窯して松緑窯の伝統を継承し、3人それぞれに松緑を号した。

現在は作太郎の3世、4世達がさらに分立して、正一窯が3窯、春信窯が3窯、吉孝窯が1窯、計7基の窯が山口地方に築かれ、その昔の宮野焼が、今では「山口萩焼」として定着している。(昭和47年、「山口萩焼作家協会」創立)

山口萩焼の窯と技法は、朝鮮李朝の様式を伝承する松本萩の分派というべきものであり、胎土も主原土は同じ大道土を使用している。ただし、作太郎以来、大道土の他に、耐火度を高めるため、カオリン含有量の多い地土(山口市仁保浅地の赤真砂・白真砂、宮野大山路の白真砂、鉄分の少ない黄土等)を調合することによ

って、いわゆる「ホタル」、「ホシ」と称する斑点状の紅色の発色を生じ、あるいは「姫萩」、「鬼萩」にも独自の風趣が生れている。作太郎は宮野大山路に開窯したことは、この地土の発見と関係する。

また釉薬は、萩焼の基本的な釉薬である長石粉に土灰を混入した透明釉と、これに藁灰を混入した白萩釉を基調とするが、松緑窯の場合、藁灰の混入を比較的少なくして「大弱釉」を作り出し、特有の発色が「赤ベコ釉」、「お姫

釉」と呼称されて、現在に至るまで伝承されている。

(参考文献)

南邦男「陶芸」(「日本の無形文化財」1所収)(1976)

山本勉弥著・森豊彦増補「萩の陶磁器」(1978)

河野良輔「山口萩焼の成立-松緑窯の発展-」(「山口萩焼開祖 大和作太郎(松緑)遺作集」所収)(1979)

同 「大和保男半世紀―萩焼における松緑窯と大和保男―」(大和保男半世紀記念作品集「茜」所収)(1984)

同 「大和保男の陶壁に想う」(大和保男陶壁作品集「風」所収)(1988)

(経歴)

春信松緑窯の窯元大和春信の次男で、小学生時代から家業を手伝った。父から作陶の伝承をうけ、20歳前後から窯元を継ぐ立場になった。その一方、ピカソやミロの陶芸に傾倒し、また、京都在住時代、中川泰蔵に師事し、老泥社同人と交わって陶芸界の動向を学び、萩焼で従来手がけられなかった図案を試みる等、旧態から脱皮する努力を重ねた。

昭和32年(24歳)光風会展初入選、34年(26歳)日展初入選(以後12回入選)等で萩焼を素材とする造形力とモダニズムが注目された。その後、感ずるところがあって、自己の作陶活動を、萩焼の原点に立ち還った立場で展開する。

50年(42歳)日本伝統工芸展で「鬼萩土炎箔文鉢」が初入選(以後12回入選)して以後、鬼萩土を使い塩釉を応用した「炎箔」等の技法の開発が評価を受けた。

なお、家業である茶陶制作の一方で、昭和31年以降現在まで陶壁約30面を制作して、萩焼による造形の新分野を手掛けた。たとえば、54年の山口県立美術館ロビ-陶壁(縦3メ-トル、横27メ-トル)は、白釉陶板約1,000個からなる作品である。

(年譜) (省略)

【技芸由来又は沿革】

(1) 萩焼の沿革

近世萩藩の御用窯として創業した萩焼は、約400年前、文禄・慶長の役で連れ帰られた朝鮮李朝の陶工李勺光・李敬を開祖とする「窯薪山御用焼物所」(萩市松本中之倉)の系譜を引く「松本萩」と、松本萩開窯後約50年を経分窯した「三之瀬焼物所」(長門市深川湯本三之瀬))の系譜を引く「深川萩」とを中心としていた。

萩焼の技術が他国に伝藩したものとしては、延宝5年(1677)、出雲松平藩に深川萩から倉崎権兵衛が派遣されて興した「出雲樂山焼」が名高いが、明治維新後の地方伝藩としては、萩松本・松緑窯の山口進出がある。明治25年

(1892)、大和作太郎による山口宮野・松緑窯(宮野焼)の創業は、近世の松本から深川への分窯に匹敵するものであり、現在の「山口萩焼」の始まりであったとされる。

今、萩焼は、国の重要無形文化財に指定されているが(昭和58年認定保持者・三輪節夫)、その際、萩焼は、朝鮮李朝系の陶技をよく伝えて近世初期から茶陶として賞用され、日本陶芸史上重要な位置を占めるとともに、独自の地方的特色が顕著であること、また、原料、技法、作調等について萩焼全般に共通する特色が、現在、松本、深川及び山口に伝統として継承されていることが、指摘されている。

(2) 松緑窯と山口萩焼の治革

明治維新の変革は、旧萩藩の保護をうけてきた松本焼、深川焼に大きな打撃を与えた。それらの窯元が自立経営の苦境に立たされた一方、富商等商業資本家の陶磁器製造業への進出や、旧藩士の授産事業としての陶磁窯の経営等で、明治10年代の萩には11もの陶磁器窯が勃興したが、この現象はまもなく衰退する。

それら新興陶磁器窯は、白磁器を主とする日用雑器や、大道士を主原土とする萩焼を焼いており、その一つに、萩松本の東光寺窯があった(明治20年頃廃絶)。これは旧藩士の授産事業として創業され、旧御用窯の三輪窯8代雪山泥介が経営者の1人として指導に当り、職長は雪山の弟子大和作太郎であった。

三輪雪山は、変動期における萩焼振興のため、新設窯の開設にあたってはその技術指導に尽力し、それらの多くが白磁器の製造に転向したのに対して、自家の窯のみは旧来の家法をよく守ったとされる人物である。

大和作太郎は安政2年(1855)の生まれで、東大寺窯の職長は明治14年から20年頃(26歳から32歳頃)の間であった。彼が陶工として身を立てたのは、父弥五郎の影響であろう。弥五郎は家業の呉服商のかたわら、半磁器の土を使う萩小畑・泉流山窯の陶工でもあったという。

明治20年(32歳)、作太郎が、松本に開窯したとき、作品の高台に松緑印を押していることに早くも作家意識がうかがわれる。この萩松本・松緑窯は、3年後に廃止となり、明治23年、山口町万代彦七の経営する「山口焼」の職長として招聘されて、一家挙げての山口移住となった。

明治25年(37歳)、作太郎(松緑)は山口焼の職長を辞し、独立自営の窯を宮野村大山路(現在山口市)に開窯する。山口宮野・松緑窯(宮野焼)のはじまりである。付近には、瓦や煉瓦の窯若干が有り、瓦場、煉瓦場として知られていた。ちなみに、大山路の岡の原遺跡からは、弥生式土器、土師器、須恵器が表彩されている。

大和松緑はこの窯で、大正10年(1921)、66歳の生涯を了えるまでの29年間、この地域に見出した良質な粘土を使いこなして、萩時代に習得した「石焼」と称する磁器系の焼物や、大道土を主原土とする萩焼系の焼物を製作し続けて、萩焼陶工としての一生を終えた。

松緑には7人の男子と2人の女子があり、正一、春信、吉孝の3子が父に師事して陶技を習得し、家業に従事した。松緑没後はそれぞれ分窯して松緑窯の伝統を継承し、3人それぞれに松緑を号した。

現在は作太郎の3世、4世達がさらに分立して、正一窯が3窯、春信窯が3窯、吉孝窯が1窯、計7基の窯が山口地方に築かれ、その昔の宮野焼が、今では「山口萩焼」として定着している。(昭和47年、「山口萩焼作家協会」創立)

山口萩焼の窯と技法は、朝鮮李朝の様式を伝承する松本萩の分派というべきものであり、胎土も主原土は同じ大道土を使用している。ただし、作太郎以来、大道土の他に、耐火度を高めるため、カオリン含有量の多い地土(山口市仁保浅地の赤真砂・白真砂、宮野大山路の白真砂、鉄分の少ない黄土等)を調合することによ

って、いわゆる「ホタル」、「ホシ」と称する斑点状の紅色の発色を生じ、あるいは「姫萩」、「鬼萩」にも独自の風趣が生れている。作太郎は宮野大山路に開窯したことは、この地土の発見と関係する。

また釉薬は、萩焼の基本的な釉薬である長石粉に土灰を混入した透明釉と、これに藁灰を混入した白萩釉を基調とするが、松緑窯の場合、藁灰の混入を比較的少なくして「大弱釉」を作り出し、特有の発色が「赤ベコ釉」、「お姫

釉」と呼称されて、現在に至るまで伝承されている。

(参考文献)

南邦男「陶芸」(「日本の無形文化財」1所収)(1976)

山本勉弥著・森豊彦増補「萩の陶磁器」(1978)

河野良輔「山口萩焼の成立-松緑窯の発展-」(「山口萩焼開祖 大和作太郎(松緑)遺作集」所収)(1979)

同 「大和保男半世紀―萩焼における松緑窯と大和保男―」(大和保男半世紀記念作品集「茜」所収)(1984)

同 「大和保男の陶壁に想う」(大和保男陶壁作品集「風」所収)(1988)

(経歴)

春信松緑窯の窯元大和春信の次男で、小学生時代から家業を手伝った。父から作陶の伝承をうけ、20歳前後から窯元を継ぐ立場になった。その一方、ピカソやミロの陶芸に傾倒し、また、京都在住時代、中川泰蔵に師事し、老泥社同人と交わって陶芸界の動向を学び、萩焼で従来手がけられなかった図案を試みる等、旧態から脱皮する努力を重ねた。

昭和32年(24歳)光風会展初入選、34年(26歳)日展初入選(以後12回入選)等で萩焼を素材とする造形力とモダニズムが注目された。その後、感ずるところがあって、自己の作陶活動を、萩焼の原点に立ち還った立場で展開する。

50年(42歳)日本伝統工芸展で「鬼萩土炎箔文鉢」が初入選(以後12回入選)して以後、鬼萩土を使い塩釉を応用した「炎箔」等の技法の開発が評価を受けた。

なお、家業である茶陶制作の一方で、昭和31年以降現在まで陶壁約30面を制作して、萩焼による造形の新分野を手掛けた。たとえば、54年の山口県立美術館ロビ-陶壁(縦3メ-トル、横27メ-トル)は、白釉陶板約1,000個からなる作品である。

(年譜) (省略)

【技芸由来又は沿革】

(1) 萩焼の沿革

近世萩藩の御用窯として創業した萩焼は、約400年前、文禄・慶長の役で連れ帰られた朝鮮李朝の陶工李勺光・李敬を開祖とする「窯薪山御用焼物所」(萩市松本中之倉)の系譜を引く「松本萩」と、松本萩開窯後約50年を経分窯した「三之瀬焼物所」(長門市深川湯本三之瀬))の系譜を引く「深川萩」とを中心としていた。

萩焼の技術が他国に伝藩したものとしては、延宝5年(1677)、出雲松平藩に深川萩から倉崎権兵衛が派遣されて興した「出雲樂山焼」が名高いが、明治維新後の地方伝藩としては、萩松本・松緑窯の山口進出がある。明治25年

(1892)、大和作太郎による山口宮野・松緑窯(宮野焼)の創業は、近世の松本から深川への分窯に匹敵するものであり、現在の「山口萩焼」の始まりであったとされる。

今、萩焼は、国の重要無形文化財に指定されているが(昭和58年認定保持者・三輪節夫)、その際、萩焼は、朝鮮李朝系の陶技をよく伝えて近世初期から茶陶として賞用され、日本陶芸史上重要な位置を占めるとともに、独自の地方的特色が顕著であること、また、原料、技法、作調等について萩焼全般に共通する特色が、現在、松本、深川及び山口に伝統として継承されていることが、指摘されている。

(2) 松緑窯と山口萩焼の治革

明治維新の変革は、旧萩藩の保護をうけてきた松本焼、深川焼に大きな打撃を与えた。それらの窯元が自立経営の苦境に立たされた一方、富商等商業資本家の陶磁器製造業への進出や、旧藩士の授産事業としての陶磁窯の経営等で、明治10年代の萩には11もの陶磁器窯が勃興したが、この現象はまもなく衰退する。

それら新興陶磁器窯は、白磁器を主とする日用雑器や、大道士を主原土とする萩焼を焼いており、その一つに、萩松本の東光寺窯があった(明治20年頃廃絶)。これは旧藩士の授産事業として創業され、旧御用窯の三輪窯8代雪山泥介が経営者の1人として指導に当り、職長は雪山の弟子大和作太郎であった。

三輪雪山は、変動期における萩焼振興のため、新設窯の開設にあたってはその技術指導に尽力し、それらの多くが白磁器の製造に転向したのに対して、自家の窯のみは旧来の家法をよく守ったとされる人物である。

大和作太郎は安政2年(1855)の生まれで、東大寺窯の職長は明治14年から20年頃(26歳から32歳頃)の間であった。彼が陶工として身を立てたのは、父弥五郎の影響であろう。弥五郎は家業の呉服商のかたわら、半磁器の土を使う萩小畑・泉流山窯の陶工でもあったという。

明治20年(32歳)、作太郎が、松本に開窯したとき、作品の高台に松緑印を押していることに早くも作家意識がうかがわれる。この萩松本・松緑窯は、3年後に廃止となり、明治23年、山口町万代彦七の経営する「山口焼」の職長として招聘されて、一家挙げての山口移住となった。

明治25年(37歳)、作太郎(松緑)は山口焼の職長を辞し、独立自営の窯を宮野村大山路(現在山口市)に開窯する。山口宮野・松緑窯(宮野焼)のはじまりである。付近には、瓦や煉瓦の窯若干が有り、瓦場、煉瓦場として知られていた。ちなみに、大山路の岡の原遺跡からは、弥生式土器、土師器、須恵器が表彩されている。

大和松緑はこの窯で、大正10年(1921)、66歳の生涯を了えるまでの29年間、この地域に見出した良質な粘土を使いこなして、萩時代に習得した「石焼」と称する磁器系の焼物や、大道土を主原土とする萩焼系の焼物を製作し続けて、萩焼陶工としての一生を終えた。

松緑には7人の男子と2人の女子があり、正一、春信、吉孝の3子が父に師事して陶技を習得し、家業に従事した。松緑没後はそれぞれ分窯して松緑窯の伝統を継承し、3人それぞれに松緑を号した。

現在は作太郎の3世、4世達がさらに分立して、正一窯が3窯、春信窯が3窯、吉孝窯が1窯、計7基の窯が山口地方に築かれ、その昔の宮野焼が、今では「山口萩焼」として定着している。(昭和47年、「山口萩焼作家協会」創立)

山口萩焼の窯と技法は、朝鮮李朝の様式を伝承する松本萩の分派というべきものであり、胎土も主原土は同じ大道土を使用している。ただし、作太郎以来、大道土の他に、耐火度を高めるため、カオリン含有量の多い地土(山口市仁保浅地の赤真砂・白真砂、宮野大山路の白真砂、鉄分の少ない黄土等)を調合することによ

って、いわゆる「ホタル」、「ホシ」と称する斑点状の紅色の発色を生じ、あるいは「姫萩」、「鬼萩」にも独自の風趣が生れている。作太郎は宮野大山路に開窯したことは、この地土の発見と関係する。

また釉薬は、萩焼の基本的な釉薬である長石粉に土灰を混入した透明釉と、これに藁灰を混入した白萩釉を基調とするが、松緑窯の場合、藁灰の混入を比較的少なくして「大弱釉」を作り出し、特有の発色が「赤ベコ釉」、「お姫

釉」と呼称されて、現在に至るまで伝承されている。

(参考文献)

南邦男「陶芸」(「日本の無形文化財」1所収)(1976)

山本勉弥著・森豊彦増補「萩の陶磁器」(1978)

河野良輔「山口萩焼の成立-松緑窯の発展-」(「山口萩焼開祖 大和作太郎(松緑)遺作集」所収)(1979)

同 「大和保男半世紀―萩焼における松緑窯と大和保男―」(大和保男半世紀記念作品集「茜」所収)(1984)

同 「大和保男の陶壁に想う」(大和保男陶壁作品集「風」所収)(1988)

(経歴)

春信松緑窯の窯元大和春信の次男で、小学生時代から家業を手伝った。父から作陶の伝承をうけ、20歳前後から窯元を継ぐ立場になった。その一方、ピカソやミロの陶芸に傾倒し、また、京都在住時代、中川泰蔵に師事し、老泥社同人と交わって陶芸界の動向を学び、萩焼で従来手がけられなかった図案を試みる等、旧態から脱皮する努力を重ねた。

昭和32年(24歳)光風会展初入選、34年(26歳)日展初入選(以後12回入選)等で萩焼を素材とする造形力とモダニズムが注目された。その後、感ずるところがあって、自己の作陶活動を、萩焼の原点に立ち還った立場で展開する。

50年(42歳)日本伝統工芸展で「鬼萩土炎箔文鉢」が初入選(以後12回入選)して以後、鬼萩土を使い塩釉を応用した「炎箔」等の技法の開発が評価を受けた。

なお、家業である茶陶制作の一方で、昭和31年以降現在まで陶壁約30面を制作して、萩焼による造形の新分野を手掛けた。たとえば、54年の山口県立美術館ロビ-陶壁(縦3メ-トル、横27メ-トル)は、白釉陶板約1,000個からなる作品である。

(年譜) (省略)

【技芸由来又は沿革】

(1) 萩焼の沿革

近世萩藩の御用窯として創業した萩焼は、約400年前、文禄・慶長の役で連れ帰られた朝鮮李朝の陶工李勺光・李敬を開祖とする「窯薪山御用焼物所」(萩市松本中之倉)の系譜を引く「松本萩」と、松本萩開窯後約50年を経分窯した「三之瀬焼物所」(長門市深川湯本三之瀬))の系譜を引く「深川萩」とを中心としていた。

萩焼の技術が他国に伝藩したものとしては、延宝5年(1677)、出雲松平藩に深川萩から倉崎権兵衛が派遣されて興した「出雲樂山焼」が名高いが、明治維新後の地方伝藩としては、萩松本・松緑窯の山口進出がある。明治25年

(1892)、大和作太郎による山口宮野・松緑窯(宮野焼)の創業は、近世の松本から深川への分窯に匹敵するものであり、現在の「山口萩焼」の始まりであったとされる。

今、萩焼は、国の重要無形文化財に指定されているが(昭和58年認定保持者・三輪節夫)、その際、萩焼は、朝鮮李朝系の陶技をよく伝えて近世初期から茶陶として賞用され、日本陶芸史上重要な位置を占めるとともに、独自の地方的特色が顕著であること、また、原料、技法、作調等について萩焼全般に共通する特色が、現在、松本、深川及び山口に伝統として継承されていることが、指摘されている。

(2) 松緑窯と山口萩焼の治革

明治維新の変革は、旧萩藩の保護をうけてきた松本焼、深川焼に大きな打撃を与えた。それらの窯元が自立経営の苦境に立たされた一方、富商等商業資本家の陶磁器製造業への進出や、旧藩士の授産事業としての陶磁窯の経営等で、明治10年代の萩には11もの陶磁器窯が勃興したが、この現象はまもなく衰退する。

それら新興陶磁器窯は、白磁器を主とする日用雑器や、大道士を主原土とする萩焼を焼いており、その一つに、萩松本の東光寺窯があった(明治20年頃廃絶)。これは旧藩士の授産事業として創業され、旧御用窯の三輪窯8代雪山泥介が経営者の1人として指導に当り、職長は雪山の弟子大和作太郎であった。

三輪雪山は、変動期における萩焼振興のため、新設窯の開設にあたってはその技術指導に尽力し、それらの多くが白磁器の製造に転向したのに対して、自家の窯のみは旧来の家法をよく守ったとされる人物である。

大和作太郎は安政2年(1855)の生まれで、東大寺窯の職長は明治14年から20年頃(26歳から32歳頃)の間であった。彼が陶工として身を立てたのは、父弥五郎の影響であろう。弥五郎は家業の呉服商のかたわら、半磁器の土を使う萩小畑・泉流山窯の陶工でもあったという。

明治20年(32歳)、作太郎が、松本に開窯したとき、作品の高台に松緑印を押していることに早くも作家意識がうかがわれる。この萩松本・松緑窯は、3年後に廃止となり、明治23年、山口町万代彦七の経営する「山口焼」の職長として招聘されて、一家挙げての山口移住となった。

明治25年(37歳)、作太郎(松緑)は山口焼の職長を辞し、独立自営の窯を宮野村大山路(現在山口市)に開窯する。山口宮野・松緑窯(宮野焼)のはじまりである。付近には、瓦や煉瓦の窯若干が有り、瓦場、煉瓦場として知られていた。ちなみに、大山路の岡の原遺跡からは、弥生式土器、土師器、須恵器が表彩されている。

大和松緑はこの窯で、大正10年(1921)、66歳の生涯を了えるまでの29年間、この地域に見出した良質な粘土を使いこなして、萩時代に習得した「石焼」と称する磁器系の焼物や、大道土を主原土とする萩焼系の焼物を製作し続けて、萩焼陶工としての一生を終えた。

松緑には7人の男子と2人の女子があり、正一、春信、吉孝の3子が父に師事して陶技を習得し、家業に従事した。松緑没後はそれぞれ分窯して松緑窯の伝統を継承し、3人それぞれに松緑を号した。

現在は作太郎の3世、4世達がさらに分立して、正一窯が3窯、春信窯が3窯、吉孝窯が1窯、計7基の窯が山口地方に築かれ、その昔の宮野焼が、今では「山口萩焼」として定着している。(昭和47年、「山口萩焼作家協会」創立)

山口萩焼の窯と技法は、朝鮮李朝の様式を伝承する松本萩の分派というべきものであり、胎土も主原土は同じ大道土を使用している。ただし、作太郎以来、大道土の他に、耐火度を高めるため、カオリン含有量の多い地土(山口市仁保浅地の赤真砂・白真砂、宮野大山路の白真砂、鉄分の少ない黄土等)を調合することによ

って、いわゆる「ホタル」、「ホシ」と称する斑点状の紅色の発色を生じ、あるいは「姫萩」、「鬼萩」にも独自の風趣が生れている。作太郎は宮野大山路に開窯したことは、この地土の発見と関係する。

また釉薬は、萩焼の基本的な釉薬である長石粉に土灰を混入した透明釉と、これに藁灰を混入した白萩釉を基調とするが、松緑窯の場合、藁灰の混入を比較的少なくして「大弱釉」を作り出し、特有の発色が「赤ベコ釉」、「お姫

釉」と呼称されて、現在に至るまで伝承されている。

(参考文献)

南邦男「陶芸」(「日本の無形文化財」1所収)(1976)

山本勉弥著・森豊彦増補「萩の陶磁器」(1978)

河野良輔「山口萩焼の成立-松緑窯の発展-」(「山口萩焼開祖 大和作太郎(松緑)遺作集」所収)(1979)

同 「大和保男半世紀―萩焼における松緑窯と大和保男―」(大和保男半世紀記念作品集「茜」所収)(1984)

同 「大和保男の陶壁に想う」(大和保男陶壁作品集「風」所収)(1988)

(経歴)

春信松緑窯の窯元大和春信の次男で、小学生時代から家業を手伝った。父から作陶の伝承をうけ、20歳前後から窯元を継ぐ立場になった。その一方、ピカソやミロの陶芸に傾倒し、また、京都在住時代、中川泰蔵に師事し、老泥社同人と交わって陶芸界の動向を学び、萩焼で従来手がけられなかった図案を試みる等、旧態から脱皮する努力を重ねた。

昭和32年(24歳)光風会展初入選、34年(26歳)日展初入選(以後12回入選)等で萩焼を素材とする造形力とモダニズムが注目された。その後、感ずるところがあって、自己の作陶活動を、萩焼の原点に立ち還った立場で展開する。

50年(42歳)日本伝統工芸展で「鬼萩土炎箔文鉢」が初入選(以後12回入選)して以後、鬼萩土を使い塩釉を応用した「炎箔」等の技法の開発が評価を受けた。

なお、家業である茶陶制作の一方で、昭和31年以降現在まで陶壁約30面を制作して、萩焼による造形の新分野を手掛けた。たとえば、54年の山口県立美術館ロビ-陶壁(縦3メ-トル、横27メ-トル)は、白釉陶板約1,000個からなる作品である。

(年譜) (省略)

【技芸由来又は沿革】

(1) 萩焼の沿革

近世萩藩の御用窯として創業した萩焼は、約400年前、文禄・慶長の役で連れ帰られた朝鮮李朝の陶工李勺光・李敬を開祖とする「窯薪山御用焼物所」(萩市松本中之倉)の系譜を引く「松本萩」と、松本萩開窯後約50年を経分窯した「三之瀬焼物所」(長門市深川湯本三之瀬))の系譜を引く「深川萩」とを中心としていた。

萩焼の技術が他国に伝藩したものとしては、延宝5年(1677)、出雲松平藩に深川萩から倉崎権兵衛が派遣されて興した「出雲樂山焼」が名高いが、明治維新後の地方伝藩としては、萩松本・松緑窯の山口進出がある。明治25年

(1892)、大和作太郎による山口宮野・松緑窯(宮野焼)の創業は、近世の松本から深川への分窯に匹敵するものであり、現在の「山口萩焼」の始まりであったとされる。

今、萩焼は、国の重要無形文化財に指定されているが(昭和58年認定保持者・三輪節夫)、その際、萩焼は、朝鮮李朝系の陶技をよく伝えて近世初期から茶陶として賞用され、日本陶芸史上重要な位置を占めるとともに、独自の地方的特色が顕著であること、また、原料、技法、作調等について萩焼全般に共通する特色が、現在、松本、深川及び山口に伝統として継承されていることが、指摘されている。

(2) 松緑窯と山口萩焼の治革

明治維新の変革は、旧萩藩の保護をうけてきた松本焼、深川焼に大きな打撃を与えた。それらの窯元が自立経営の苦境に立たされた一方、富商等商業資本家の陶磁器製造業への進出や、旧藩士の授産事業としての陶磁窯の経営等で、明治10年代の萩には11もの陶磁器窯が勃興したが、この現象はまもなく衰退する。

それら新興陶磁器窯は、白磁器を主とする日用雑器や、大道士を主原土とする萩焼を焼いており、その一つに、萩松本の東光寺窯があった(明治20年頃廃絶)。これは旧藩士の授産事業として創業され、旧御用窯の三輪窯8代雪山泥介が経営者の1人として指導に当り、職長は雪山の弟子大和作太郎であった。

三輪雪山は、変動期における萩焼振興のため、新設窯の開設にあたってはその技術指導に尽力し、それらの多くが白磁器の製造に転向したのに対して、自家の窯のみは旧来の家法をよく守ったとされる人物である。

大和作太郎は安政2年(1855)の生まれで、東大寺窯の職長は明治14年から20年頃(26歳から32歳頃)の間であった。彼が陶工として身を立てたのは、父弥五郎の影響であろう。弥五郎は家業の呉服商のかたわら、半磁器の土を使う萩小畑・泉流山窯の陶工でもあったという。

明治20年(32歳)、作太郎が、松本に開窯したとき、作品の高台に松緑印を押していることに早くも作家意識がうかがわれる。この萩松本・松緑窯は、3年後に廃止となり、明治23年、山口町万代彦七の経営する「山口焼」の職長として招聘されて、一家挙げての山口移住となった。

明治25年(37歳)、作太郎(松緑)は山口焼の職長を辞し、独立自営の窯を宮野村大山路(現在山口市)に開窯する。山口宮野・松緑窯(宮野焼)のはじまりである。付近には、瓦や煉瓦の窯若干が有り、瓦場、煉瓦場として知られていた。ちなみに、大山路の岡の原遺跡からは、弥生式土器、土師器、須恵器が表彩されている。

大和松緑はこの窯で、大正10年(1921)、66歳の生涯を了えるまでの29年間、この地域に見出した良質な粘土を使いこなして、萩時代に習得した「石焼」と称する磁器系の焼物や、大道土を主原土とする萩焼系の焼物を製作し続けて、萩焼陶工としての一生を終えた。

松緑には7人の男子と2人の女子があり、正一、春信、吉孝の3子が父に師事して陶技を習得し、家業に従事した。松緑没後はそれぞれ分窯して松緑窯の伝統を継承し、3人それぞれに松緑を号した。

現在は作太郎の3世、4世達がさらに分立して、正一窯が3窯、春信窯が3窯、吉孝窯が1窯、計7基の窯が山口地方に築かれ、その昔の宮野焼が、今では「山口萩焼」として定着している。(昭和47年、「山口萩焼作家協会」創立)

山口萩焼の窯と技法は、朝鮮李朝の様式を伝承する松本萩の分派というべきものであり、胎土も主原土は同じ大道土を使用している。ただし、作太郎以来、大道土の他に、耐火度を高めるため、カオリン含有量の多い地土(山口市仁保浅地の赤真砂・白真砂、宮野大山路の白真砂、鉄分の少ない黄土等)を調合することによ

って、いわゆる「ホタル」、「ホシ」と称する斑点状の紅色の発色を生じ、あるいは「姫萩」、「鬼萩」にも独自の風趣が生れている。作太郎は宮野大山路に開窯したことは、この地土の発見と関係する。

また釉薬は、萩焼の基本的な釉薬である長石粉に土灰を混入した透明釉と、これに藁灰を混入した白萩釉を基調とするが、松緑窯の場合、藁灰の混入を比較的少なくして「大弱釉」を作り出し、特有の発色が「赤ベコ釉」、「お姫

釉」と呼称されて、現在に至るまで伝承されている。

(参考文献)

南邦男「陶芸」(「日本の無形文化財」1所収)(1976)

山本勉弥著・森豊彦増補「萩の陶磁器」(1978)

河野良輔「山口萩焼の成立-松緑窯の発展-」(「山口萩焼開祖 大和作太郎(松緑)遺作集」所収)(1979)

同 「大和保男半世紀―萩焼における松緑窯と大和保男―」(大和保男半世紀記念作品集「茜」所収)(1984)

同 「大和保男の陶壁に想う」(大和保男陶壁作品集「風」所収)(1988)

(経歴)

春信松緑窯の窯元大和春信の次男で、小学生時代から家業を手伝った。父から作陶の伝承をうけ、20歳前後から窯元を継ぐ立場になった。その一方、ピカソやミロの陶芸に傾倒し、また、京都在住時代、中川泰蔵に師事し、老泥社同人と交わって陶芸界の動向を学び、萩焼で従来手がけられなかった図案を試みる等、旧態から脱皮する努力を重ねた。

昭和32年(24歳)光風会展初入選、34年(26歳)日展初入選(以後12回入選)等で萩焼を素材とする造形力とモダニズムが注目された。その後、感ずるところがあって、自己の作陶活動を、萩焼の原点に立ち還った立場で展開する。

50年(42歳)日本伝統工芸展で「鬼萩土炎箔文鉢」が初入選(以後12回入選)して以後、鬼萩土を使い塩釉を応用した「炎箔」等の技法の開発が評価を受けた。

なお、家業である茶陶制作の一方で、昭和31年以降現在まで陶壁約30面を制作して、萩焼による造形の新分野を手掛けた。たとえば、54年の山口県立美術館ロビ-陶壁(縦3メ-トル、横27メ-トル)は、白釉陶板約1,000個からなる作品である。

(年譜) (省略)

内容

大和保男

(1) 工房及び窯

工房は、胎土及び釉薬調整場

成形工場等からなる。

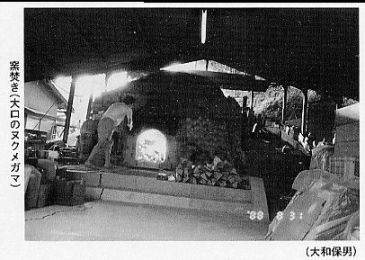

現在使用している窯は傾斜地に構築され、大口(胴木窯、ヌクメガマ)と、一番窯(灰窯)、二番窯、三番窯、四番窯の4つの袋(室)を持つ朝鮮式の連房式登窯である。窯の勾配は約20度。昭和52年構築の比較的新しい窯である。窯築き職人は、九州からで、肥前有田の耐火性煉瓦を使用した。

(2) 工程の概要

ア 胎土の調整

(ア) 原土

・大道土(防府市大道、山口市陶・鋳銭司)砂礫を含む白色粘土(シロツチ)。

・見島土(萩市見島)鉄分を多量に含むアカツチ。

・地土(山口市仁保・宮野)カオリンを含有する仁保真砂(アカマサ、シロマサ)、他。カオリンは熱に強いので焼き締まらず、ざんぐりと焼き上がる。松本萩ではカオリン含有土として金峯土を使う。

(イ) 掘る

(ウ) 干す

(エ) つく(ダイガラウスを使う)。

(オ) こす<土コシ>(原土の大道

土は砂礫を大量に含んでいるので、水槽に入れ、かきまわして砂礫を沈殿させると共に、細かい粒子を含む濁り水をトオシで水こしする。ヒメツチ(純土)ができる。アカのヒメ。シロのヒメ。)

(カ) 干す(水槽の底に沈殿した純土をオオロに入れてある程度水分を取る。さらに、モリバチやカワラに盛り、日干ししたりする。)

(キ) 踏む<土フミ>(半乾きの純土を土踏み台にのせ、混ぜ土を加えて、足踏みにより土を調合する。砂を加えてオニツチとする等。冬には氷がささって足裏を切ることのないようにタビを着用することがある。)

(ク) ねかせる(ハンドウのなかにしまう。)

(ケ) 揉む<土モミ、土ネリ>(土踏みにより練った土を、さらに土練り板または土練り台の上で、ロクロにかける必要量を、その都度、両腕で揉み込む。)

イ 成形

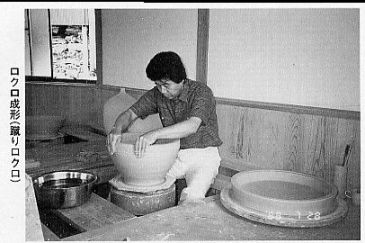

(ア) ロクロ引き

ロクロは朝鮮式の蹴りロクロで、必要な量だけ胎土をのせて成形する。なめし皮で口緑部を整え、低部は糸切りをする。(ロク

ロ成形)

(イ) ロクロ以外に、手びねりや、土紐を輪積みして成形する手法、たたらを引いて粘土板を作り成形する手法もある(手びねり、紐作り、たたら作り)。

(手作り成形)

(ウ) 高台削り及び仕上げ

ロクロで水引きした茶碗等を2~3日間陰干ししてから、高台を削り、仕上げる。

(エ) 化粧掛、粉引・刷毛目・三島手等

仕上げた茶碗で、胎土に鉄分が多い場合(赤土の場合)、乾燥前に、白土を泥漿にして塗ったり漬け掛けしたりする。ヒメツチ(大道土、または、カオリンを使用。カオリンに大道土の友土を入れることもある。)を溶かして生乾きの時に掛ける。すぐ干さないと水分が抜けず、腰がくだけたりするので、天気のいい時がよい。素地を白くカバ-することにより、焼成の結果、いろいろの景色ができる(化粧掛、エンゴベイ掛)。萩焼の基本的な装飾技法の一つ

また、同じく朝鮮季朝で行われた「粉引」、「刷毛目」、「三島手(彫三島、花三島)」等の手法により、景色を作る。

(オ) 陰干し

仕上げた素地を十分陰干しして乾燥させる。

ウ 素焼き

乾燥した素地を、摂氏800度程度に焼き上げる。

登窯を使用しているが、ヌクメガマをせず、一番窯(一番)からはじめる。時間は15時間位。(一番7時間、二番3時間、三番3時間、四番2時間)。

マキは子割りしたマキ100把(東)位を用意する。

見込穴からマキのススの具合等を見定め、茶碗等に付着したススが抜けたら素焼きとなるので、火を止める。

エ くすりかけ(釉掛け)

あらかじめ調整された透明釉、白萩釉などの釉薬が容器にねかせてある。これに素焼きをした茶碗等の素地を浸して施釉する。ミナガケ(総釉)の場合、ツチミセ(上見せ)の場合がある。

なお、釉薬の一種として塩釉を使用して30年になる(「炎箔」、「貝

目跡炎箔」、「炎彩」等の表現)。

(釉薬の原料)

長石(福島、梶山田、三河、防府市牟礼など)

灰(土灰、藁灰、石灰など)

鉄分(ベンガラ、キマチなど)

塩

(釉薬の種類)

透明釉(萩釉)(長石粉+土灰)

白萩釉(長石粉+土灰+藁灰)

アメ釉(鉄分を加える)

塩釉(塩を加える)

オ 本焼き(本窯)

(ア) 窯積み(窯づめ)

朝鮮式のテンビン積み、あるいは棚積み等を併用する。窯積み道具は、テンビン、ヌキ、シノ、ハマ、童仙坊、貝殻、あるいは棚板、支柱等。以前はテンビン等も、道具土を型抜きする等により自作していた。

一番(一番窯)より横口から順次積みこんでいく。

「ヒマエ」(「上手」の上)と「オク」で温度差があるので、焼成効果を見越して、作品の配置を工夫する。白萩釉にはヒマエを使う等。

窯積み後は、袋毎に、赤土と煉瓦で、横口を密閉する。

(イ) 窯焚き

大口(胴木窯)から焚きはじめる。24~30時間位。カマダキは5人程度で交代しながら進める。

マキはアカマツ材で、1年位ねかせる。大(ダイソク)・中・小(中を小割り、中2把半=小1把)の3種類を使い分ける。先代大和春信は、当時の窯(6~7袋)で、「素焼きと本焼きでマキ1000束」と言っていた。

今の窯は、大口を焚くのに例えば15~17時間位。マキはダイソク150本位、マキ(中)400把(束)位を用意する。また、一番1時間、二番2.5~3時間、三番2.5~3時間、四番1.5時間位。一番~四番で、マキ(小)100把(束)位を用意する。

大口をよく焚いておくと(ヌクメガマ)、一番が焚きやすくなる。しかし、大口をきかせすぎる(焚きすぎる)のもよくない。

一番からは作品が詰めこんであり、大口を焚き終わると、一番の焚口(ヨコグチの一部を開口)からマキを投入して火熱を上昇させていく。はじめから攻メ焚キ(還元焼成)をするが、攻め過ぎるとつかえる(マキがたまり過ぎる)ので、酸化焼成や中性焼成に加減しながらやる。摂氏1200度位になると、焔は白熱化し、釉薬は飴状をなして溶解する。見込穴のミコミにより溶解度を判断して、マキの投入を止め、焚口を密閉して、二番に移る。同様にして逐次、全窯を焚きあげる。

(ウ) 窯止め

火を止める前に、各袋の見込穴よりミコミを引き出す。水に浸して、釉の溶解度を、肉眼で瞬時に判断して、焚口を赤土と煉瓦で密閉する。これをカマドメといい、最後の袋の場合、火ヲオトスという。

(エ) 窯出し

火を止めた後、2~3日さましてから、クチ(袋毎の横口)ヲ切ル。作品を取り出す。

(3) 作品の種類

ア 茶華道具 (抹茶茶碗、水指、茶入、花瓶、花入、壺、鉢)

イ 日用雑器 (湯呑、茶碗、徳利、盃、皿、小鉢、番茶器)

ウ 装飾作品 (置物、絵皿、陶筥、陶額、陶壁)

画像

〒753-8501 山口県山口市滝町1-1

Tel:083-933-4666 Fax:083-933-4829

E-mail:

Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課